潮汕文化源远流长,其孕育形成到成熟发展,经历了漫长的过程。

地质学和古海岸变迁的研究结果已表明,潮汕一带除汕头中心城区和澄海韩江三角洲城陆较晚外,其余的山地、丘陵均在远古先后形成。聚居在这块土地上的先民,以采集、渔猎以及原始农、牧业为主,在极其艰苦的条件下胼手胝足,开辟草菜,创造了潮汕地区的远古文明。

1991年在南澳岛后宅镇西面的象山,发现了细小打制石器百余件及编织纹夹砂陶片,反映距今1万年至8000多年的新石器时代初期,潮汕沿海及海岛已有先民在这里过着采集、渔猎的生活。

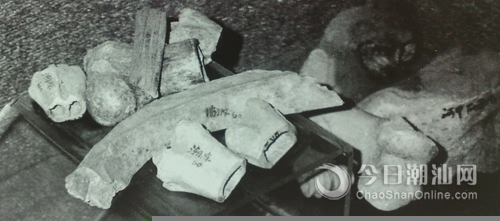

陈桥贝丘遗址出土的石器,属新石器时代

陈桥贝丘遗址出土的动物骨胳,是制造骨器的原料

1956年在潮州城西1公里的陈桥村沟北,发现了面积3200平方米的贝丘遗址,在贝壳层中清理出蚝蛎啄、手斧等石器(多数这半磨制),刀、锥、针等骨器和人骨、猪骨、鹿骨及火候很低的陶罐,是先民渔猎并从事原始农、牧业的生活标志,年代距今为6000年。

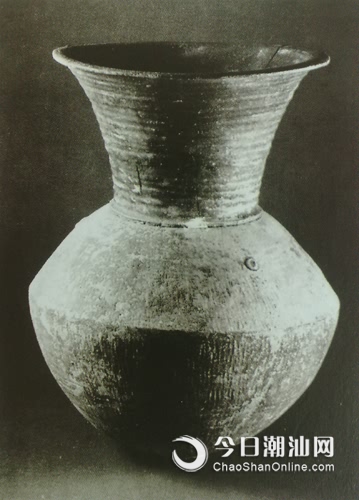

浮滨墓主出土的大口尊,高67厘米,为粮食的储存器

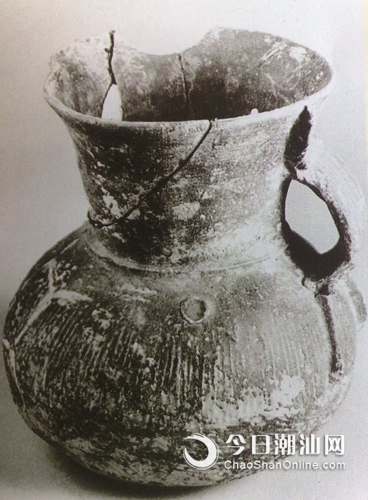

1983年大埔县湖竂出土的褐釉带把陶壶,腹部表面刻有陶文

出土的褐釉壶及表面铭刻的记号,是文字的形、义、音约定俗成的早期形态

1979年在饶平县浮滨镇发现了一处古墓葬群,墓中发现了青铜戈、有孔石戈及高大的大口陶尊、陶豆等陶器及其他文物300多件。经考证认定,浮滨发现的文物时间为距今3000多年的商代。同类型的遗址在潮汕及闽南共发现数十处,文物特征与岭南和闽北各处不同,称为“浮滨文化”。南澳象山遗址、陈桥贝丘遗址以及潮汕、闽南发现的同类型的“浮滨文化”遗址都充分证明了潮汕远古文明的存在,其考古文化特征基本同于闽南。

潮汕一地见于史籍记载,最早可追溯及秦皇之遣戍揭岭。这里远离中州,周初仍为《周礼?职方》述载之外。战国时为“百越”之地,原始居民为百越中的闽越人,秦汉年间,南越立国,遂使闽越人和南越人杂处于斯;魏晋至初唐,为百越遗裔俚僚人的天下,沿江沿海居住着疍家。这些少数民族都先后汉化了。但有着百越的文化风遗。唯一未被完全汉化的畲族,是瑶族的一支,隋唐之际入粤抵潮,南宋始见有畲族之称,凤凰山为其发祥之地。

汉晋以后,中原士民不断南下。他们不管是避战乱、逃灾荒,还是因被贬谪徙居潮汕,都带来了先进的农业与手工业生产技术,为开发和繁荣潮汕作出重要贡献。他们还把中原文化带进潮汕,与当地的百越文化碰撞交融,逐步形成了潮汕文化。陶瓷、工艺、戏剧、音乐、歌册以及饮食等文化成果,都离不开中原文化的滋润、熏陶。南宋贬潮十相以及诸多显宦高官,就都在文教事业上各有建树。如“兴庠序之教”,使“潮俗为之丕变”的常衮;延名士赵德“主持州学事”,恢复了州学,并“祭鳄”除害、督办农桑的韩愈等。潮汕能获“海滨邹鲁”、“岭南名邦”的美称,与入潮名士对中原传统文化的弘扬传播是分不开的。

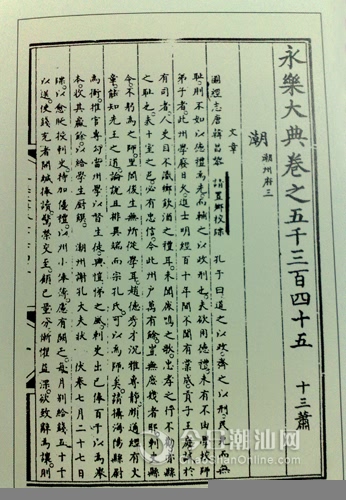

韩愈画像(引自永乐大典·卷一八二二二)

韩愈(768-824),字退之,河南河阳(今孟州市)人,唐代文学家、思想家。元和中,累官至刑部侍郎。十四年(819)正月,上《论佛骨表》,谏迎佛骨,被唐宪宗贬为潮州刺史。任职期间,放免奴婢,复置乡校,兴文教之风,潮人甚崇敬之。后改授袁州刺史。历官国子祭酒、兵部侍郎、吏部侍郎。

表达了韩愈教育思想的《请置乡校牒》一文

韩愈刺潮期间,强调振兴教育,倡复乡校,传播儒家思想。

韩愈治潮仅8个月,时间虽短,但对潮汕的贡献很大。潮人感念他的恩德,遂于北宋咸平十六年(999)建韩文公祠以纪念他,南宋淳熙十六年(1189)祠址迁至潮州城东笔架山麓。

潮州韩江边的祭颚台。摄影:李群

宋代刻于潮阳白牛岩上方石窟的大颠石像

韩愈与灵山寺和尚大颠颇有往来,离潮时留衣服与大颠。

明末以降,随着海上交通和商贸活动的日益发展,既加速了海洋资源的利用、开发,也促进潮人连绵不断远涉重洋,异地谋生,使潮汕逐步成为我国著名的侨乡。在中原主流文化基础上反映儒学道德观念、价值观念的潮汕文化,也因此越来越彰显出海洋文化的色彩。事实上,潮汕自有人类以来,就与海洋结下了不解之缘。海洋赋予潮人善于走险,勇于开拓的精神,也赋予潮人的商品意识。海洋文化和中原文化的交汇融合,就是潮汕文化的魅力所在。